内科医のよもやま話(13)「認知症予防対策は年齢によって異なる」/久住静代

以前、「認知症の発症は予防できる」というコラムを本よもやま話(4)を寄せました。その後の調査・研究で、最近、認知症を患う人は増加し続けているが、高所得国では年齢別の発症率が低下しており、認知症のリスク因子に対処することで認知症の発症が低下することが明らかになってきました。そのためには、予防策(リスク)の特定と実施が重要です。

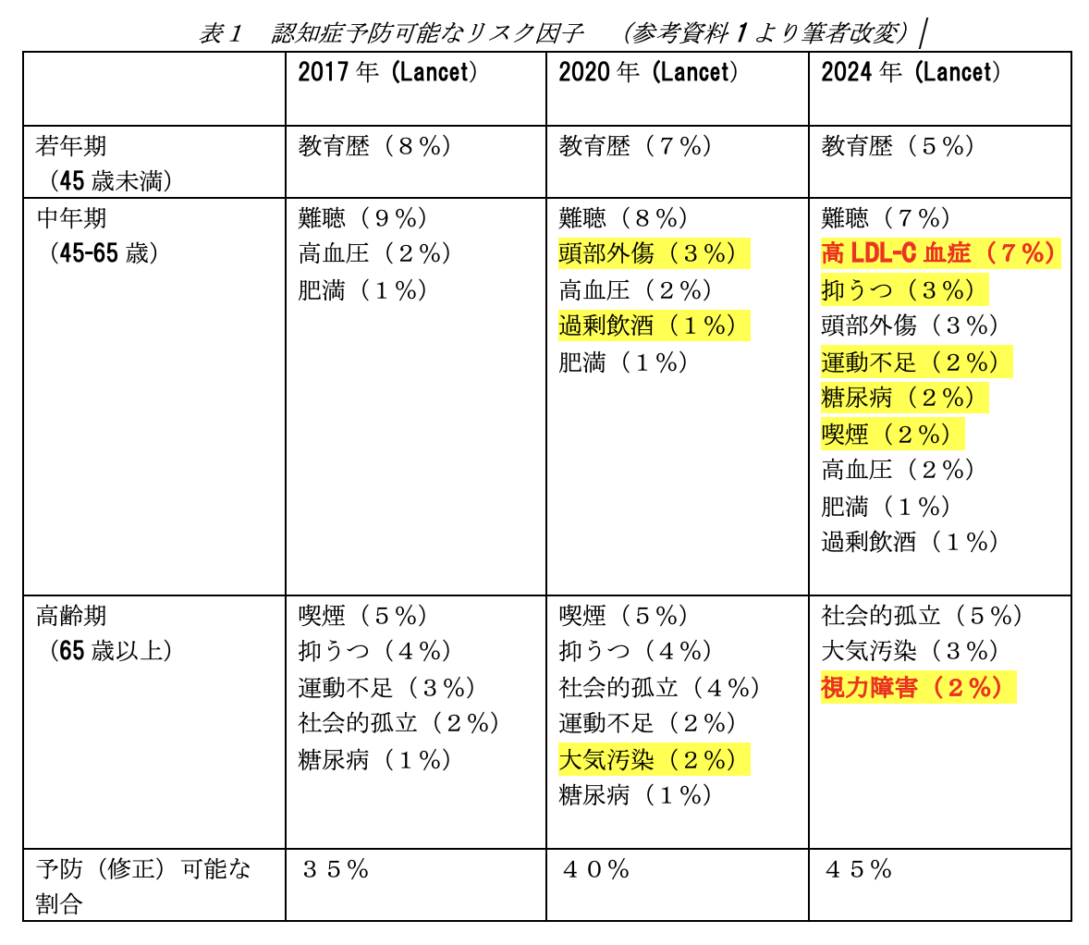

ランセット認知症委員会の2024年版報告書では、従来のリスク因子に加え、中年期の高LDL-コレステロール血症と、老年期の視力障害が追加されています。また、若年期、中年期、老年期と年齢によって、危険因子が異なり、認知症予防のためには年齢によって行うべき対策が異なることが示され、予防可能な割合が45%に増加しました(表1)。

視力障害については、本コラム(12)に寄稿しましたが、眼の病気の早期発見・早期治療が大切であり、同時に眼以外の全身の健康状態や疾患への配慮が必要です。

◆ 認知症について

認知症とは、「何らかの脳の病的変化によって、認知機能が障害され、それによって日々の生活に支障が現れた状態」と定義されています。

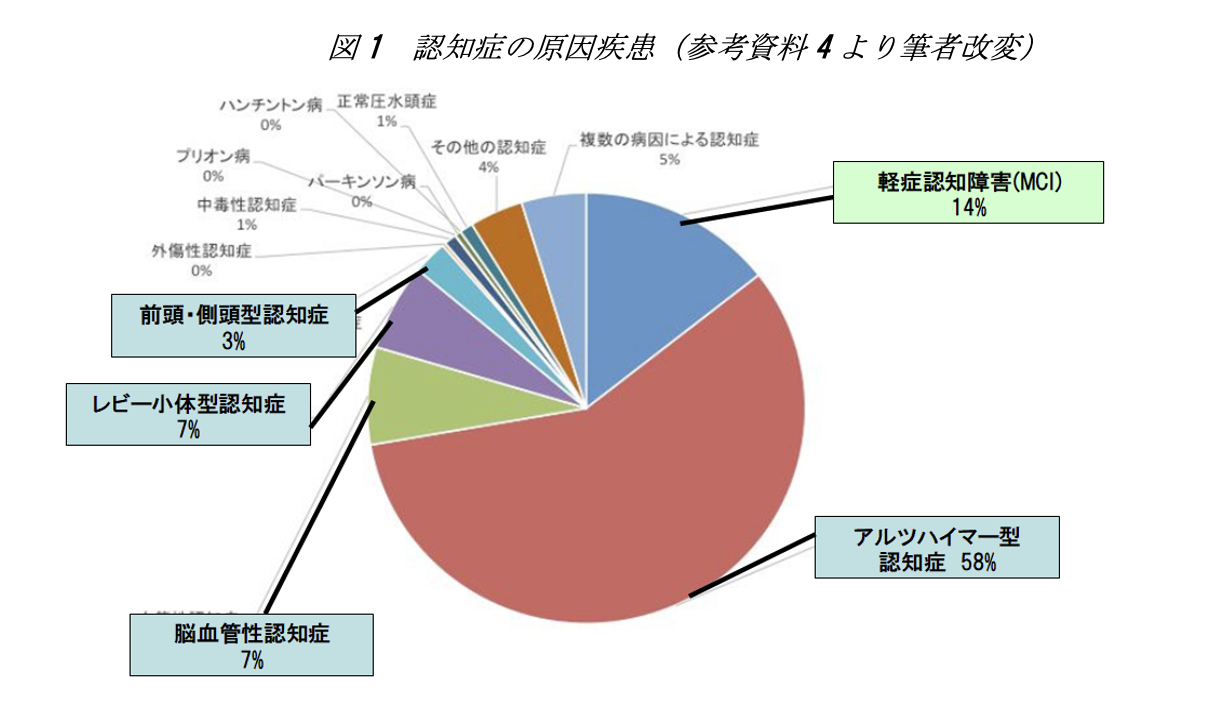

認知症を引き起こす病気のうち、もっとも多いのは、脳の神経細胞がゆっくりと死んでいく「変性疾患」と呼ばれる病気で、アルツハイマー型認知症、前頭・側頭型認知症、レビー小体型認知症などです。続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などのために神経の細胞に栄養や酸素が行き渡らず、その部分の神経細胞が死んだり、神経のネットワークが壊れてしまう脳血管性認知症です(図1)。また、認知症ではありませんが、認知症の前駆段階で、軽度認知障害(MCI)と呼ばれる状態の方も原因疾患を診断し医療を提供することが重要です。

しかし、医療だけでは認知症と共に暮らしていくことはできません。なぜならアルツハイマー型認知症をはじめとする多くの認知症疾患は進行性であり、今日の医療では、症状を和らげたり進行を緩めたりすることはできても、根本的な認知機能障害や生活障害そのものを回復させることは難しいからです。

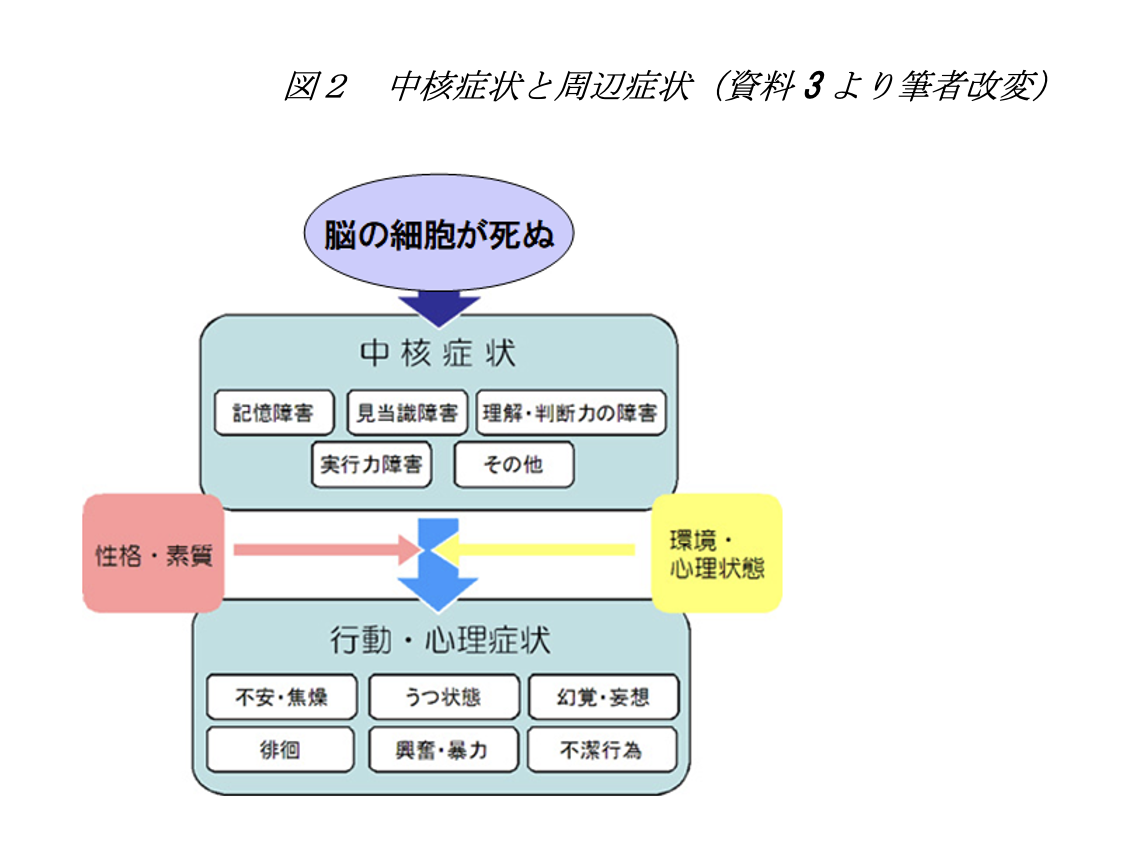

認知症の症状には、「中核症状」と、周辺症状といわれる「行動・心理症状 (BPSD:behavioral and psychological symptoms of dementia)」があります。中核症状は、脳の細胞が壊れることによって起こる記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低下、実行機能の低下などです。これらの中核症状のため周囲で起こっている現実を正しく認識できなくなります。周辺症状(BPSD)は、本人が元々持っている性格、環境、人間関係などさまざまな要因がからみ合って起こるうつ状態や妄想のような精神症状や、暴言や暴力など日常生活への適応を困難にする行動上の障害です(図2)。全体の約 60-90%が何らかの BPSD を経験するとされます。 BPSD の出現あるいは悪化は、尊厳の低下、患者・介護者の生活の質(QOL: quality of life)の低下等につながります。最近、中核症状より周辺症状(BPSD)が前面に出て、患者や家族に大きな障害をもたらしているケースを多く目にします。

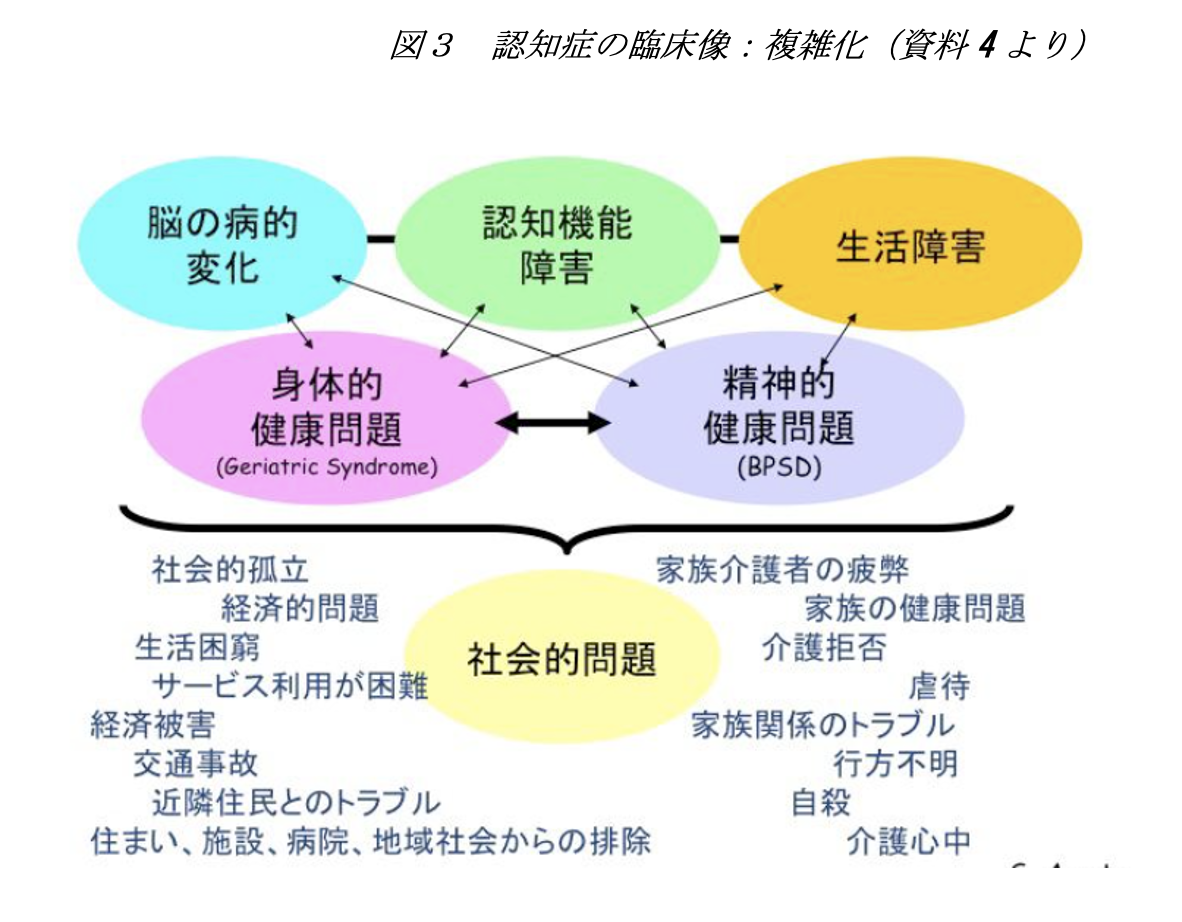

認知症では、認知機能障害や生活障害とともに、さまざまな精神的・身体的・社会的な健康問題が現れて、そのことが生活の継続を困難にさせる要因になります(図3)。認知症と共に、本人も家族も、現在の生活を継続し、希望と尊厳をもって暮らすことができるように、認知症の初期段階で、障害の性質を理解し、本人や家族の生活ニーズを総合的に評価し、必要な支援を統合的に利用できるように調整することが重要です。

生涯、人としての尊厳を保ち幸せな生を全うするために、何より重要なことは認知症の予防です。

参考資料:

1) 日本抗加齢医学会会誌2025:6

2) Lancet 2024 Aug 10

3) 厚生労働省:政策レポート(認知症を理解する)

4) 認知症と共に暮らせる社会をつくる|地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所

5) 日本認知症学会 かかりつけ医・認知症サポート医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)

=====

久住静代(くすみしずよ)プロフィール:

東京の赤坂おだやかクリニック名誉院長。抗加齢医学の専門医として、人生100年時代、いかに老化のスピードを遅くして、生涯、自立して健康に心豊かに生きるかという課題に取り組んでいます。