会報 / 最新号コラムより

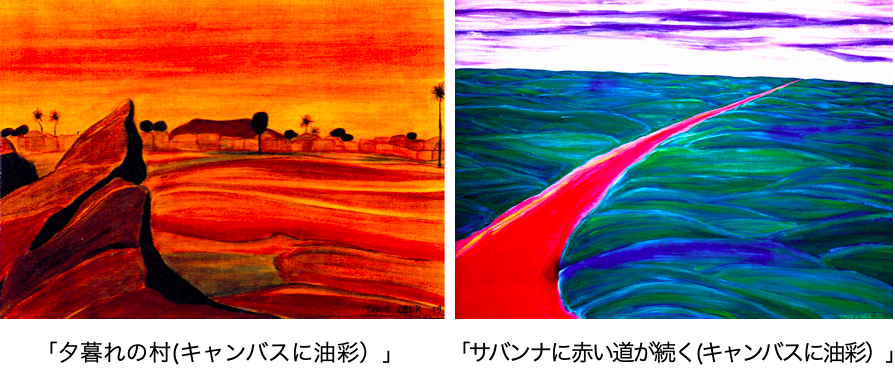

【特別連載 パリの画家たち】ナイジェリアの太陽(2)/ 全2回 風間偕子オべ-ル / n°284

[食を求めて]

ナイジェリアのゴワルゾに在住してからは、週に一度、会社の小型バスで近くの現地の市場に買出しに行く。これは生きていくのに必要な糧を得るためである。

朝バスが、会社の敷地内(フランス人居住区)の各家屋の前に迎えにくる。買い物が必要な人は乗り込み、20km位先のレミンガドという地にある市場まで乗っていく。約1時間後に、買い物を終えてバスに集合するというシステムである。

赤い大地の道の先にある埃っぽい広場が、私達の居住区から一番近い市場であった。どの様に日本語で言ってよいか分らないような風景が目の前に広がる。一口にいえば「荒涼とした」という表現に尽きる。しかしこの風景も見慣れてくると慣れてきて当り前のようになって日常と化す。「慣れ」ることで、人間が生きているところでは、どんな状況でも生きていけるかもしれないと密かに思っていた。「人間ってすごい」と。

玉ねぎ、イモ類、トマト、落花生などの少しの野菜が、使い古したムシロやダンボールの上に幾つかずつ一山になって10山ほど出来ている中から選んで買う。

特に私達の必要な食材として肉類が目当てだ。赤のきれいな屠殺仕立ての肉から、黒っぽく変色した肉まで、無造作に古板の上に大きな塊で置いてある。一度あまりにも真っ黒な肉があったので、近くに寄って見たらハエがびっしりたかっていたのだった。細い木の棒を地面に何本か立てて小さい屋台を作り、その上に大きな葉っぱやムシロを乗せて日蔭にしているが、なにしろ50℃の炎天下だ。

北ナイジェリアは殆ど回教徒なので豚肉はなく、豚は見たことがなかったが、豚の親戚のイボイノシシはその辺をウロウロしていた。だから殆どの肉が牛の肉だと思われる。言葉が通じないので適当に自分で判断するしかない。小動物のウサギ・鳥・羊類は生きたまま売っているので、それを買うしか術がない。

牛の屠殺は朝早くその場でやるが、最初のうち私は遠く離れて殺す場面を見ない様にしていた。牛は首の動脈を切られ血が滝のように流れだし、苦しい最後の声が長く続く。動脈から血を出し切ると体の中には血はあまり溜まらないので肉の持ちがよくなると聞いた。

しかしそのような光景も何ヵ月後かには、屠殺される牛のすぐ傍で流れる血を避けながら、その一種残酷な状況を見ることができるようになる。腹を割くと新鮮な内臓が美しくピカピカ光っていたことを今でも鮮明に思い浮かべる。それらを指差して「これとこれ」と言って買った。例えば肝臓、腎臓、心臓、舌、脳みそなどをすぐに買う。これらはパリでも見た事がないほどの新鮮さでまだ温かい。直前まで生きていたのだから無理もない。

肉塊はどの部分も同じような値段だが、交渉時に「高い、高い」を連発しても、ほぼ値段は変わらない。問題は、屠殺したての肉は細胞が崩れていないので、硬くて食べられず、熟さなければ食べられない。そこで腐らないように冷蔵庫に入れておき、食べごろまで待って調理をする。

ウサギや鳥は生きたままの胸やももを触って肉のつき具合を見て決める。ボーイが絞めてくれるが、たまたま休みを取っていない時は私が絞めた。このナイジェリアで生きるために覚えたことのひとつである。

週末は近くの大きな沼に行き、魚釣りをした。主にカワハゼの類だが大きなナマズを釣った事もあった。釣りは「待つスポーツ」と言われているが、ここではポンと入れると我れ先にと、魚が何十匹も飛びかかってくる。待つどころか、すぐ釣れるので針から魚を外す作業の連続の「忙しいスポーツ」で、30分もすればバケツ一杯になってしまう。これをバーベキューにしてよく食べたがとても美味しかった。

しかし何ヶ月も経つと魚も分ってきて、前の様にワッと何十匹も飛びつくことはなくなったが「待つスポーツ」までにはならなかった。特に凪の時、つまり太陽の昇る前と沈む前の20~30分間はさざなみがぴたっと止み、水面が鏡のようになる。この時魚が沢山水面に出て来る。これが釣り時なのだ。

釣りの為にミミズを探しに現地人で居場所を良く知っている人を連れて車で遠くに行った事がある。10匹ほど長いのを見つけてそこの泥と一緒にバケツに入れて持って帰り、釣りのたびにミミズを半分にちぎり、半分は又泥に入れて取って置き、あとの半分を更に1~2cmくらいに切って節約して使った。乾燥しないようにバケツにいつも水を入れ湿らせてミミズを飼っていた。最初は触る事もできなかったのが、程なく手で平気でちぎれるようになった。とにかく私にとっては食料確保のための貴重なミミズだった。この経験は後に田舎に行ったときにミミズらしきものを見つけると持って帰りたくなる衝動が続いた。

ナイジェリアのお金の名前がナイラ(Naira)、仏人はフランス語読みでネイラと呼んでいた。

[ここで死にたくない]

ナイジェリアで数年おきにある選挙が近づくと、国の事情を良く知っている会社のベテランのフランス人たちの口に上がるのが「暴動」とか「クーデター」とかいう言葉だ。「どうして?」と、よく分らなかったが、やっと理解できた事は、選挙時のゴタゴタを狙い、または利用して、部族間がこれ幸いと権力拡大を図るようだ。これは他のアフリカ諸国でも何回もおきている。ここで私の人生で(といってもまだ32年間ほど生きてきただけだが)、最悪の事態を目にしたのだ。

カノの町が近づき我が家へ帰る午後のガタガタ道を車を走らせていた。突然、遥か彼方の集落のあちらこちらから火の手が上がり、黒煙が上がっているのが見えた。この不思議な光景は?とっさにこれが噂されていた暴動だと分ったら、夫も私も顔が引きつり、さーっと血の気が引いた。夫は必死に前方をにらみながら車を飛ばしていた。私は窓から横を見たら人がタイヤに埋め込まれ、燃やされているのが目に入った。私は「うっ」と言葉を飲み込んでそのまま言葉が出てこなかった。

その日以来、私は何週間か失語症のようになり普通に話す事ができなかった。そして数カ月間、人間の燃やす匂いが鼻に付いて離れなかった。

家にたどりつくまでの途中の道で、両側にズラーっと部落の男たちが蛮刀や石を手にして、黄色や赤い歯(植物の葉や木の実を口に含むとこんな色になり、麻薬のような効果がある)でニヤニヤしながら、威嚇してくるのには身の毛がよだった。

「あの刀で切り刻まれたりしたら苦しんで死ぬのかなー」、石を死ぬまで投げつけられる石投げの刑を思い出しながら、「すごく痛いんだろうなー」と、考えていた。夫は少し速度をゆるめて慎重に運転し始めた。夕方やっと我が家に無事に着いたが、私たちがなかなか帰ってこないので、フランス人居住区の門にはみんなが心配顔で待っていた。

お互い対抗するいくつかの部族間の人たちを区別するために、一人ひとりシャツなど着ているものをめくらせて、腹にそれぞれの部族の印のナイフの傷が刺青のようにあるので、これで識別しているという。印を見て敵だったらすぐその場で殺し、石油をかけすぐ燃やす。そうしないと熱帯では腐敗が早く自分たちにも被害が来るという。一人でも敵が部落の中に逃げ込んだら、ヘリコプターでその部落全体を射撃する。全員を一掃するということで「大掃除」と呼んでいるらしい。だからフランスの新聞に3000人の殺害の数も300人と報道される。

フランス人の家族のボーイもすぐ逃げた人や、つかまって殺された人もいたと聞いた。いつ私たちも巻き込まれて、命の危険にさらされるか分からない。

会社の家族は集会ホールに集まりどうしたらいいか話し合った。空港閉鎖、ここには本国を含めどこからも助けが来られない。皆の意見は北のニジェール国(旧フランス領)に逃げようということだった。しかし何百キロか北上しなければならず、果たして国境が開いているかどうかも分らない。その夜、全員まんじりともせずホールに集まって話し合いをしながら過ごした。パスポ-トと重要書類だけを身につけ、車のガソリンを満タンにしていつでも逃げられる準備をしていた。

私は1945年に生まれた戦争を知らない世代である。人と人の殺し合いという理不尽で悲惨な場所に茫然としながら、日本の母や家族の顔が走馬灯のように廻っていた。「ここで死にたくない」と強く思った。

尚,下記で検索しますと私の他の文章を見ることができます。

www.bios-japan.jp アートセンタ-サカモト(宇都宮市の出版社)

-ナイジェリアの太陽 No21まで -インドネシアの海 No8まで

-ヨーロッパの大地 No2 継続中 -巴里通信 No73 継続中